![]()

「水」を活かして、健康に貢献する

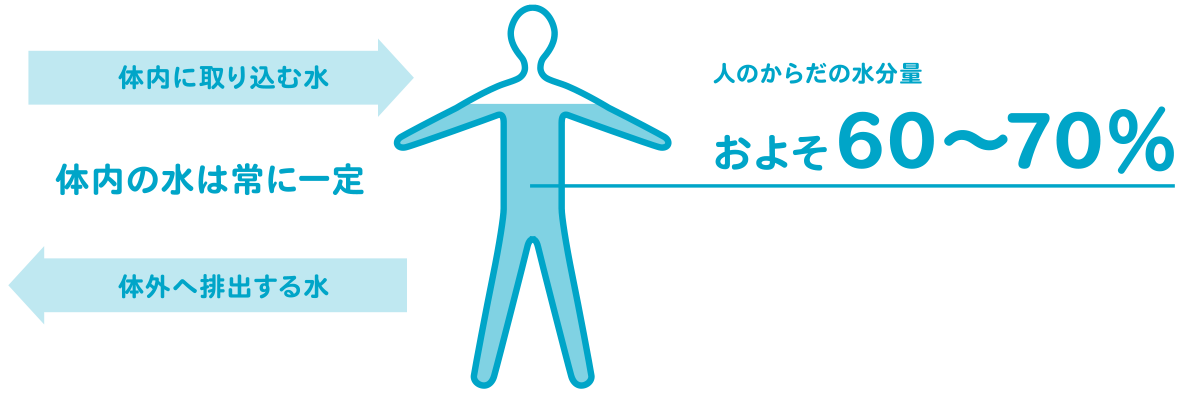

からだの6-7割を占める水。しかし水は、ただからだにとどまっているわけではありません。血液として体内を駆けめぐっていたり、細胞間を行き来したり、常に動いています。また水はからだの中を動いているだけでなく、体外に出ていっています。尿として出ていくだけでなく、便に含まれている水分や皮膚表面から蒸発する水分、また吐く息に含まれている水分など、いくつかの経路で出ていっています。合計すると1日におよそ2.5リットルの水が排出されているといわれています。そして出ていった水は、飲み物や食べ物から摂取する水によって補われています。通常は体外へ排出する水と、体内に取り込む水の量は釣り合っており、体内の水は常に一定に保たれています。

タンパク質、炭水化物、脂質、そして「水」

水分をきちんととることは、健康の維持にとって不可欠です。タンパク質や炭水化物や脂質などの栄養素と同じように大切なのに、日本では水は栄養素として扱われていません。そのせいか、日本には水の摂取に関するデータがほとんどありません。厚生労働省が毎年行う「国民健康・栄養調査」では、お茶、牛乳、コーヒーなどの項目があるのに、「水」そのものの項目はなく、日本人はいったい1日にどれだけの水分を摂取しているのか、よくわかっていないのです。そこで今、日本人の1日の水分摂取量を調べる研究が進んでいます。

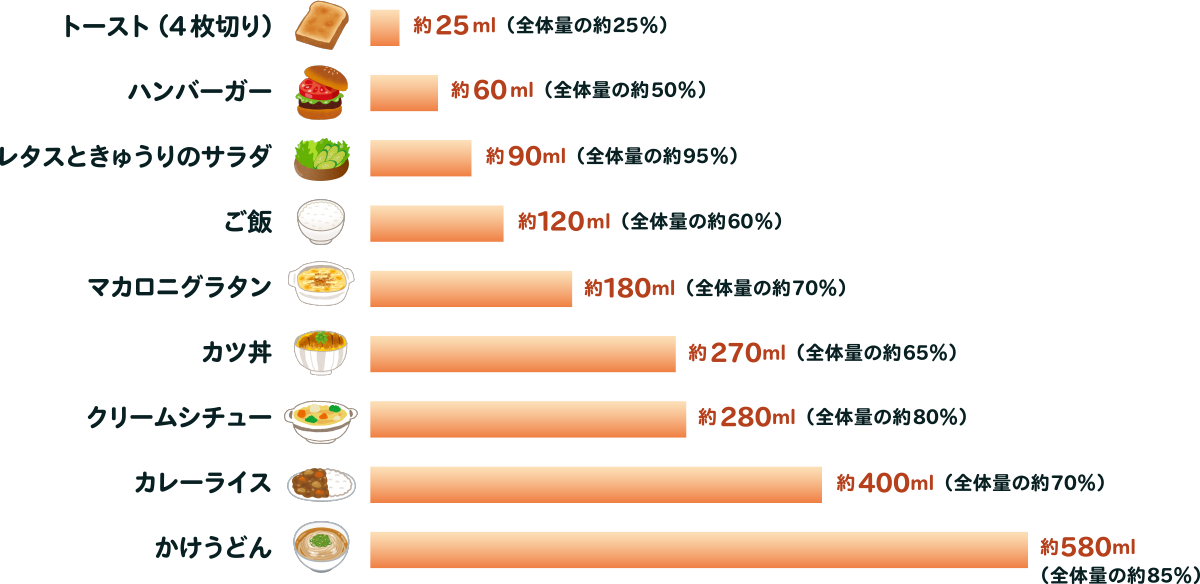

水分は、飲み物、食べ物から摂取されます。また、体の中で食べ物が分解されたときに作られる代謝水というものもあります。約160人を対象に水分摂取量を調査したところ、摂取した水分のうちおよそ半分が食べ物由来でした。ドイツやアメリカでは食べ物由来の水分は全体の約2~3割といった結果もあることから、日本人は食べ物からかなりたくさんの水分を摂取していることがわかります。みそ汁や、パンより水分が多いご飯が大きく影響しているのではないかと考えられています。

- ※

同志社女子大学とサントリーグローバルイノベーションセンター(株)との共同研究より (無断転載禁止)

飲み方によって違う水

同じ水の量でも、一気に飲む水と、食べ物とともにとった水とでは、からだへの影響は異なると考えられます。一気に飲んだ水は、短い時間にほとんど出ていってしまうため、からだにとって有効な量はわずかかもしれません。一方、食物とともにとった水は、食べ物とともに徐々に吸収されるため、からだにとって有効な量は多くなるかもしれません。この違いが健康にも関係しているのではないかと考えます。

未来の水分摂取方法

ヒトは、からだの水分が2〜3%減少すると、喉の渇きをおぼえるといわれていますが、実は1%の減少でも、集中が途切れやすくなることが知られています。つまり「喉がかわいたな」と感じる前に、水が飲めるのが理想的。水を飲むだけで、勉強や運動のパフォーマンスがあがるかもしれないのです。そこで、喉がかわく前に、からだの乾きを簡単に知るための研究も進んでいます。血液中や尿中の成分を調べたり、機器を身につけることで、からだの乾きぐあいを簡単に測れないか、その方法が模索されています。簡単に体のかわき具合を測定できれば、年齢、体格、状況にあわせた水分のとりかたがわかるかもしれません。ここから、未来の飲み物の可能性が広がっていきます。

水と人との新しい関係をつくる

体の6-7割を占めているにもかかわらず、健康とのかかわりがよくわかっていない「水」。水分を摂取した後、水はからだの中でどのように流れ、どのような影響を与えているのか、明らかにするための研究が進んでいます。

知らぬ間に出ていく水、約1リットル

からだの中の水にはNa+やCl-に代表される電解質や、グルコースや脂肪に代表される非電解質が溶けていて、水の中では生命活動のためのあらゆる化学反応が起こっています。そのため、生きていくためにはからだの中の水の環境を一定に保つことがとても重要です。からだの環境を一定に保つことをホメオスタシスといいます。もしあなたが今、水をがぶ飲みしたとしても、からだの中の水分量の変動はごくわずかです。それは水の摂取量の情報にしたがって、尿の量を調節しているからです。また、呼吸や皮膚からの蒸散でも、水は絶えずからだから出ていっています(不感蒸泄)。その量は1日成人でおよそ900ミリリットルといわれています。一切運動をせず、仮にトイレに行かなかったとしても、約1リットルの水が外に出ていっているのです。

こまめな水分補給が大事

からだの水分量が減少すると、血液の浸透圧が上昇し、脳にある浸透圧センサーが作動します。このセンサーは脳の視床下部にある渇中枢を刺激し、抗利尿ホルモンを血中に分泌させ、腎臓での水分の再吸収を促進します。これにより、尿の量がへり、体の水分量が増加し、もとの状態に戻ります。また、血液の浸透圧の増加は神経細胞から水分を奪い、この刺激が大脳皮質に伝わることでのどの渇きの感覚がうまれます。

実は、からだの中が水分不足の状態になってからのどの渇きを感じるまでには時間差があるため、のどが渇いたあとすぐに水分補給をしても、からだは一時的に水分不足の状態になっています。なので、のどが渇いたと感じたときは、すでにからだはカラカラの状態。できるだけ早く、こまめに水分補給をしたほうが良いのです。

長くゆるやかな脱水に注意!

短期的な激しい水分不足に対しては、熱中症として危険性がよく知られ、防止対策も関心を集めています。一方で、長期的な緩やかな脱水状態も、からだに悪影響をおよぼすことが明らかにされ始めてきました。今のところ、集中力が下がったり気分が落ち込んだりなどの脳の機能の低下や、肥満と脱水の関係についてなどいくつかの報告がありますが、まだそのメカニズムをはじめわからない部分は多くあり、今後のさらなる研究の進展が望まれています。

からだをめぐる水をイメージしよう

水をいつ、どのくらいの量を、どのように飲むべきか?という疑問をもっている人も多くいますが、からだのめぐる水について原理がわかっていると、自分で正しい判断ができるようになります。自分のからだと相談しながら、水分を適切に摂取すれば、健康にも役立つし病気にもかかりにくくなるかもしれません。

水とからだの関係を知り、水分を摂取した後、水がからだにしみこんでいく感覚、水がからだをめぐっていく感覚、そこからからだが生き返る感覚をぜひ味わってみましょう。そこから、元気になったり、楽しくなったり、そういう気持ちになれるのではないでしょうか。水が豊かな気持ちを運んでくるのです。