習慣的な水分摂取による健康増進効果

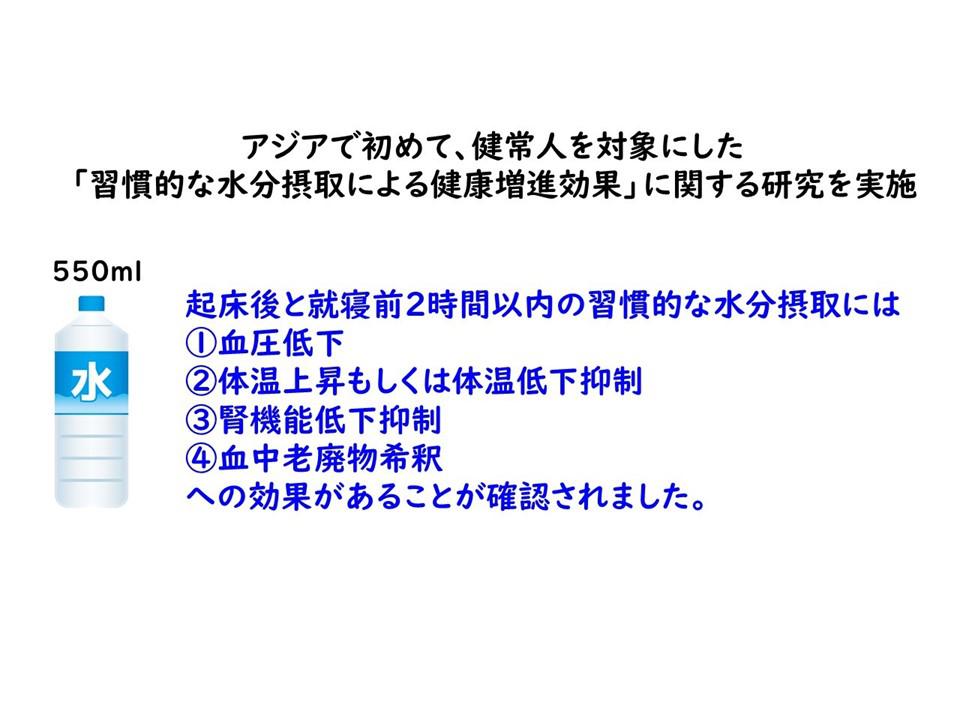

アジア初!(※1)健常人を対象にした「習慣的な水分摂取による健康増進効果」に関する研究を実施。

起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取には、血圧低下、体温上昇もしくは体温低下抑制、腎機能低下抑制、血中老廃物希釈への効果があることを確認。

----------------------------------------------------------------------------------

本プロジェクトの研究として進めてきた「水分摂取による健康増進効果の検討」により、習慣的に起床後と就寝前2時間以内に水分摂取することには複数の健康増進への効果があることが認められました。この研究は4月20日(月)に、栄養学の分野で国際的に権威のある科学雑誌「Nutrients」に採択されています。健常なアジア人(日本人)男女を対象とした、習慣的な水分摂取介入による健康増進効果の可能性を検討した研究は、今回がアジアで初※1となります。

(ご参考:「水分摂取による健康増進効果の検討」の論文)

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1191

※1 サントリーグローバルイノベーションセンター(株)調べ

●主な研究内容

【研究の背景】

-水が必要栄養素として定められている欧米。定められていない日本-

水はヒトの体内で最も多い成分で、成人では体の約60%を占めており、様々な役割を果たしています。実際、ヒトは水分摂取をしなければ数日間しか生きることができません。

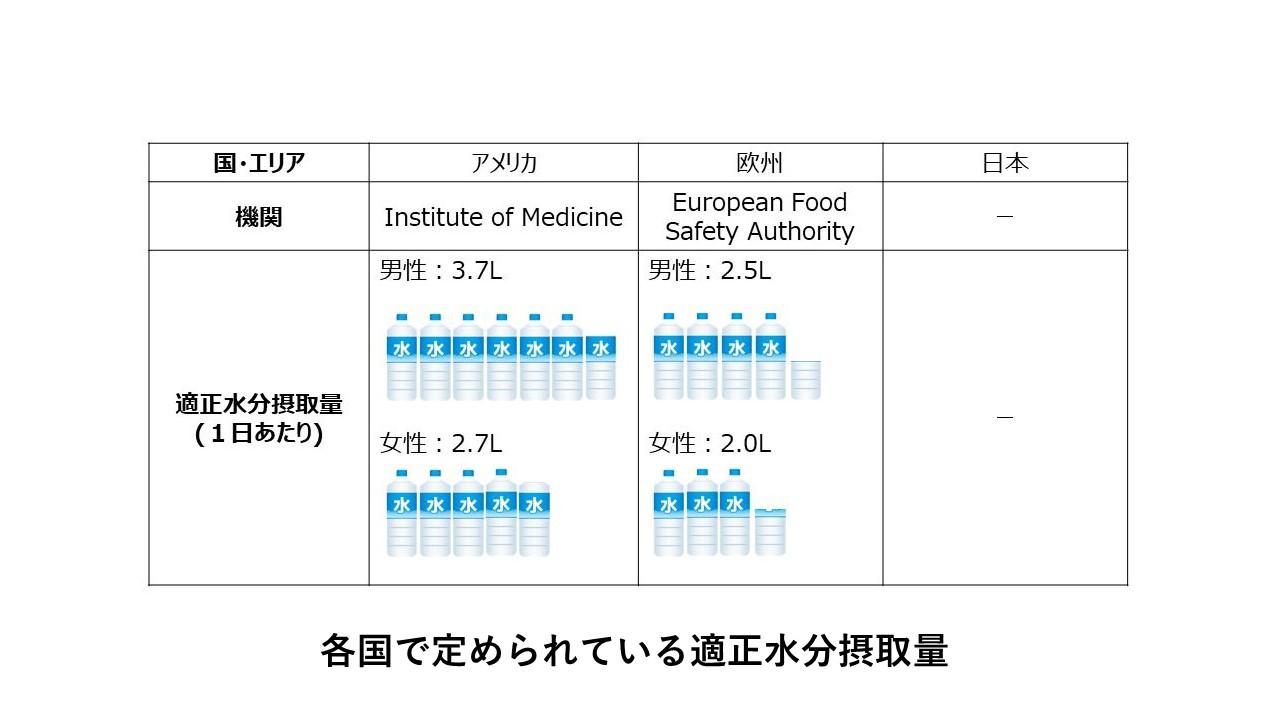

水分摂取と健康に関する研究が欧米では盛んに行われており、水は栄養素のひとつとして捉えられ、公的機関によって適正水分摂取量が定められています。

一方、日本でも水の重要性は理解されているものの、日本人を対象とした水分摂取量の実態調査や水と健康に関する科学的根拠が不足していることを理由に、水は栄養素としては認められておらず、摂取基準も定められていません。

そこで今回、我々は、水分摂取が体にどのような影響を及ぼすかということを科学的に捉え伝えていくことで、お客様の健康維持・増進に繋げたいという想いのもと、「水分摂取による健康増進効果の検討」に関する研究を実施しました。

本研究は習慣的な水分摂取量増加による全身への健康効果を調べることを目的に、アジア人(日本人)を対象として行った初めての報告です。

【研究の名称】

-水分摂取による健康増進効果の検討-

【研究の目的】

-習慣的な水分摂取に健康増進効果はあるのか?-

健常日本人男女を対象として、起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取による健康増進効果の可能性を検討すること。

【研究方法】

-起床後と就寝前2時間以内にペットボトル入りの水550mlずつを12週間継続して飲用-

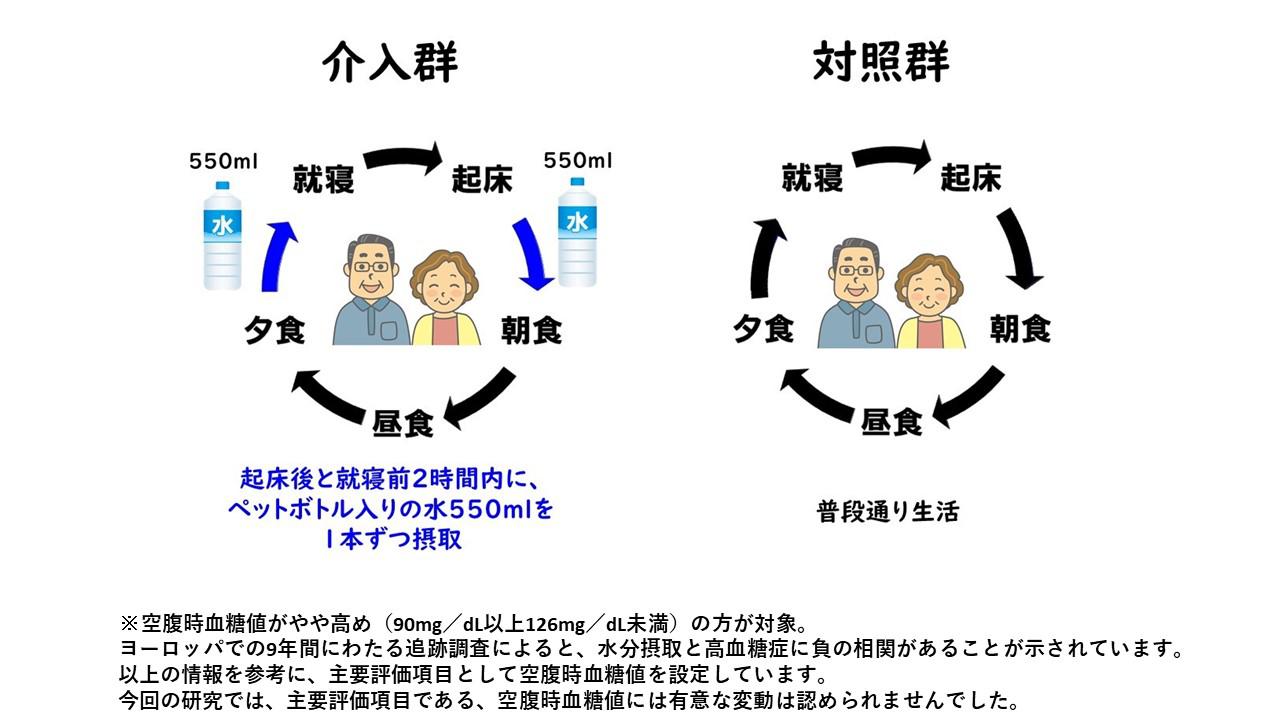

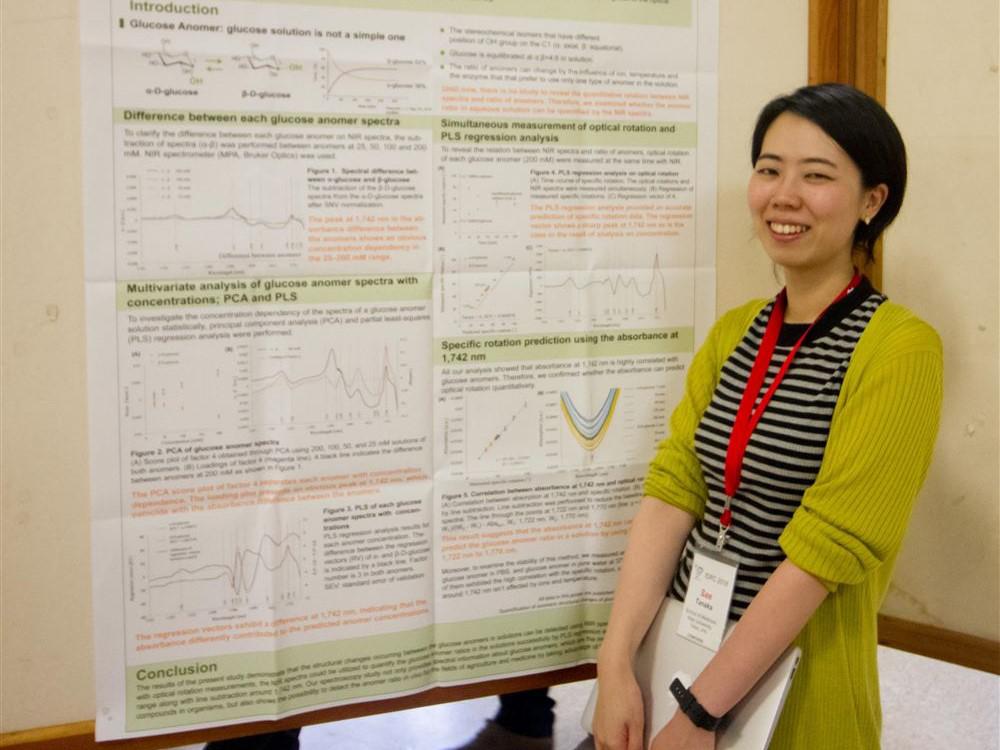

被験対象となった50歳以上75歳未満の日本人男女60名※2を、ランダムに介入群と対照群に分けました。

介入群には普段の生活に加えてペットボトル入りの水550mlを、朝は起床時から2時間以内に1本、夜は就寝前2時間以内に1本、1日合計2本(1,100ml)を12週間継続摂取していただきました。

対照群には普段通りの生活を12週間送っていただきました。

【結果】

-起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取により、主に4つの健康増進効果が認められました-

起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取により、(1)血圧低下(2)体温上昇もしくは低下抑制(3)腎機能低下抑制(4)血中老廃物希釈への効果が認められました。

本研究で見出された効果は、水分摂取量増加によるものか、朝・晩のタイミングによるものかは現段階では分かりません。しかし、健常人においても、水分摂取習慣を変えることで複数の健康ベネフィットがあることが示されました。

【研究結果詳細と考察】

(1)血圧低下について

~高血圧は、体の様々な不調を起こす要因となる可能性があります。起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取が高血圧予防につながり、体調管理に役立つと考えられます~

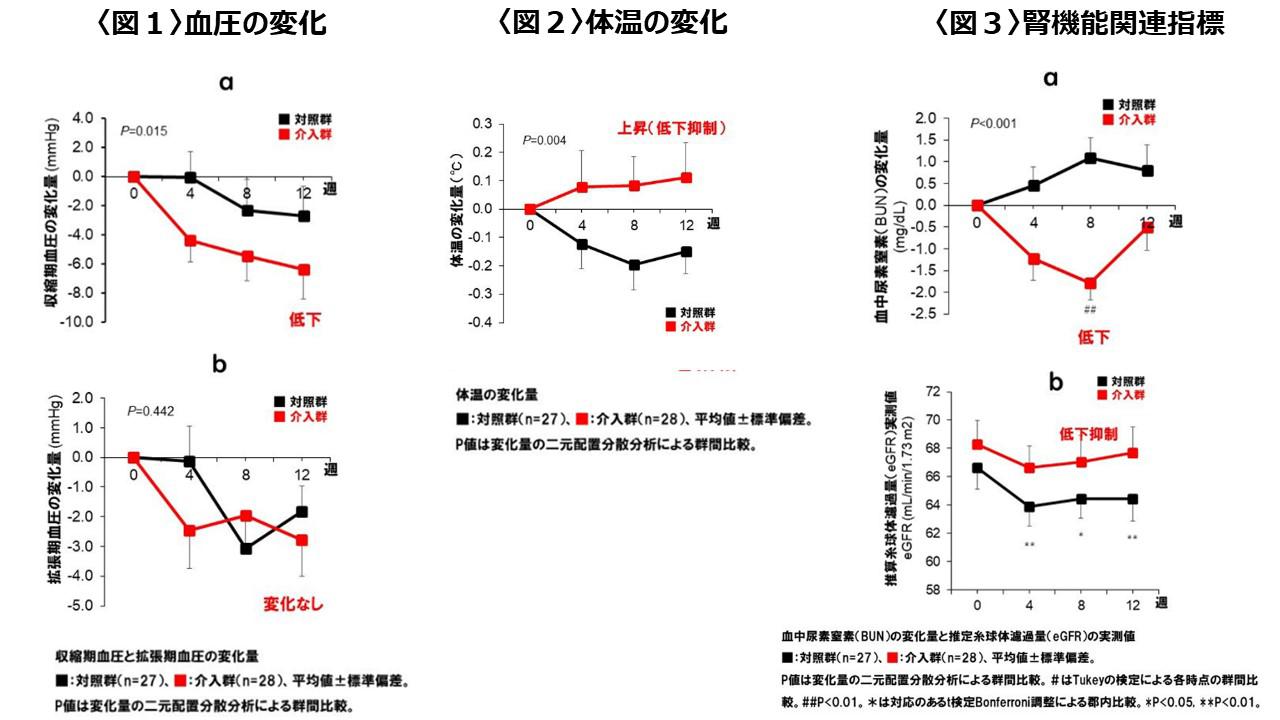

起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取により“上の血圧”と言われる収縮期血圧(SBP)が、研究開始から終了まで、経時的に低下しました(図1a)。

一方、“下の血圧”と言われる拡張期血圧(DBP)には変化はありませんでした。(図1b)

血圧低下のメカニズムとして、習慣的な水分摂取による腎機能改善により体内の余分な塩分や水分が排泄されたことや、血圧上昇に関与するホルモン分泌が変化した可能性など、様々な要因が推測されますが、血中成分の濃度が低下していたことから少なくとも血管の抵抗が小さくなったのではないかと考えています。

更なるメカニズムの検討には、尿量や尿中への老廃物排泄濃度、血圧に関与するホルモン分泌についても調べる必要があります。

(2)体温上昇もしくは低下抑制について

~「冷えは万病のもと」とも言われており、体調不良の原因になる可能性もあります。起床後と就寝前2時間内の習慣的な水分摂取が適切な体温調節につながり、免疫機能向上など、体調管理に役立つと考えられます~

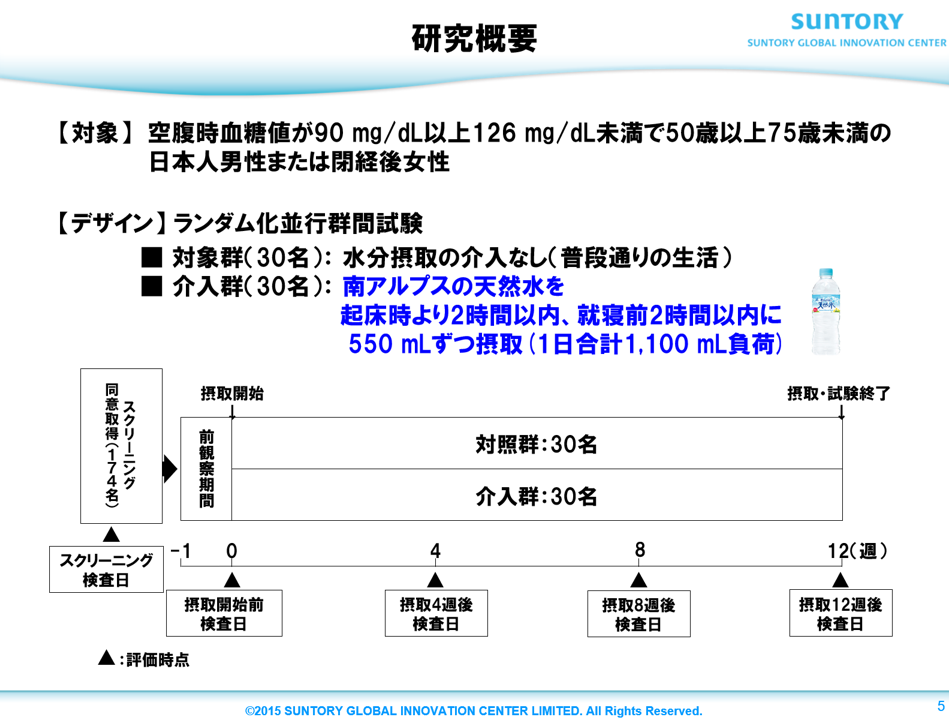

対照群が1週目から8週目にかけて0.2℃低下したのに対し、介入群では、0.08℃上昇しました(図2)。

本研究は9月から12月にかけて北海道札幌市と江別市で実施し、月ごとの平均気温は18.9℃から-1.0℃に推移しました。対照群は季節変動で体温が低下したのに対し、介入群は習慣的な水分摂取によって、その低下を抑制したと考えられます。

一般的には脱水が進むことで体温調節が障害されること、また、加齢にともない皮膚血管の反応性が鈍くなることや、皮膚血流が低下することから、体内から熱を奪われやすくなると考えられています。

介入群は習慣的な水分摂取によって体内水分状態がよい状態になり、体温調節機能低下を改善し、体温低下抑制効果がみられたと推察されます。さらに、体温上昇が代謝や免疫機能にも影響することが知られていることから、水分摂取介入によって体温維持または上昇させることで、代謝促進や免疫機能向上にも繋がる可能性があると考えられます。

(3)腎機能低下抑制について

~朝晩の習慣的な水分摂取が加齢による腎機能低下にも効果的で、老廃物排出にも役立つと考えられます~

介入群の、血液中老廃物の指標のひとつである「尿素窒素(BUN)」の数値が低下したことから、習慣的な水分摂取によって老廃物が希釈または尿から排泄されたと考えられます(図3a)

また、老廃物を尿として排泄するための腎臓の能力を示すeGFRは、対照群では低下したのに対し、介入群では、低下はありませんでした(図3b)。これらの結果から、冬季になるにつれて低下すると言われる腎機能を、介入群では習慣的な水分摂取によって抑制されたと考えられます。

腎機能は加齢に伴って低下することも知られていますが、習慣的な水分摂取が腎機能低下抑制に効果があることも期待されます。

(4)老廃物希釈効果について

~若いうちからの起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取により、加齢による腎機能低下抑制の効果が期待できます。老廃物を効率よく尿として排出していくことにつながり、デトックス効果が期待できます~

上記“(3)腎機能低下抑制について”でも述べたように、習慣的な水分摂取が腎機能の低下に効果があると考えられます。一般的に腎機能は加齢とともにその機能が低下すると言われており、老廃物を尿として排出する能力が低下してしまいます。

若いうちから起床後と就寝前2時間以内の習慣的な水分摂取を継続することで腎機能低下抑制の効果が期待できます。結果として老廃物を効率よく尿として排出していくことにつながり、デトックス効果が期待できます。

【まとめ】

-今回の研究で、日常生活における水分摂取の習慣を変えることで、健康ベネフィットがあることがわかりました。今後の大規模試験などさらなる検討結果に期待が寄せられます-

今回の研究では、習慣的な水分摂取による全身への健康効果として、血圧低下、体温上昇もしくは低下抑制、腎機能低下抑制、老廃物希釈効果が認められました。これらの効果は、水分摂取量増加によるものか、朝・晩のタイミングによるものかは現段階では分かっていません。しかし、健常人においても、水分摂取習慣を変えることで更なる健康ベネフィットがあることを示した、アジア人を対象として、また健常人において全身の健康効果を調べた最初の研究です。また、習慣的な水分摂取介入による効果として血圧低下と体温上昇を示唆する最初の研究です。メカニズムの詳細やサンプルサイズ、設定条件には限界があったため、今後の大規模試験などさらなる検討結果に期待します。